病院では聞けないお話。

#3 最強の尿検査を利用しましょう。

口渇甚だしく、排尿回数多きもの『消渇(しょうかち)』という病名で古く漢方で知られていた糖尿病。尿に蟻が群がったり、尿を舐めて甘みがあれば、消渇を疑ったとも言われています。中世には、尿を見て、病状だけでなく運命まで占う専門業者が居たとか。実は、歴史上、最も古くから行なわれてきた臨床検査の基本は、「尿検査」だったのです。精密検査の現代においては検尿の価値は一見下がったように見えます。

さて、今や国内約1300万人が抱える病、慢性腎臓病(CKD)は世界的にも増加しています。糖尿病性腎症(DKD)・急性腎障害(AKI)などの診断にも、尿検査はたいへん有効です。また先頃、ある会社の紅麹製品による健康被害が報道されましたが、腎障害を疑う症状のひとつが“泡立つ尿”だったことをご存じでしょうか。

小学校で泥水を濾紙で濾す(こす)と下のビーカーに綺麗な水が溜まった実験に感動した思い出はおありでしょうか。単純に言うと腎臓は小さな濾紙とビーカーの球(糸球体と呼ばれています)が無数に詰まった塊と考えて下さい。濾紙が穴だらけだとビーカーに溜まる水つまり尿に、普通は出ない物質が出てきます。異常を尿検査でまずキャッチできれば、腎臓の最も大事な機能『糸球体濾過能』をチェックする一つのきっかけになります。

糖尿病、非常に多い膀胱炎、腎臓尿管膀胱の癌、過度なダイエット、熱中症などで起こる脱水症など、様々な病気を疑う最強のツールです。

最新の精密な検査は診断を確定することが目的です。但し先に病気を疑い、精密検査が利用されるきっかけが必要です。たとえば症状の現れていない方に対し、体中をくまなく検査して病気を見つけることは困難です。いつでも、どこでも、何度でも、繰り返し、簡単に試せる、安価である、リスクがない、不快感がないという点でも、尿検査は最強であると思われませんか。

是非あなたの健康維持のために取り入れてみませんか。非常に奥が深い尿検査をご一緒に学びながら、お一人お一人の健康管理を行っていく『オンライン尿検査サービス』もご用意しております。お待ちしております。

番外補編#1 とんでもない痛み。

前回の、#15 便秘を自分で診る では腹痛の多くを占める便秘のセルフメディケーションをお話ししました。ところが、それどころではない七転八倒の とんでもない痛み がこの世にはあるんです。それを知っておいて下さい。比較的多い代表的な痛みは、胆石症と尿管結石症によるものです。

さて、正式名、胆嚢結石症という名の通り、胆嚢の中に石の塊ができて起こります。右の肋骨の下(みぞおちから肋骨に沿って右に寄った)あたりに、ギューと差し込むようなちょっと違う痛みが出ます。でも、みぞおち、背中、おへそ、肩、腰と違う場所が痛むこともあります。

便秘でも、下腹部だけでなく右上やみぞおち、おへそあたりが痛むことはあります。じゃあ、便秘じゃなくて胆石かもしれないじゃないですか?間違っていたらどうするのですか!というご不満を述べられるかもしれません。

もちろん!そうかもしれません。水分を十分摂り、お風呂に入り、カイロでお腹を温めて、排便があってすう〜と痛みがなくなれば、便秘だったんだ、とその時点で確信できるのです。腹痛は便秘のことが圧倒的に多いですよ、それから除外していきましょうという意味なのです。

それと、もしも熱が出ると、これは危険サインです。便秘では普通それはありません。セルフメディケーションはそこまでと撤退を判断するのがポイントです。

肝臓で作られた胆汁は胆嚢という筋肉の袋に一旦濃縮貯蔵されています。食べ物特に脂ものが胃に入ると、胆汁は細い管を通って絞り出されて、胃の続きの十二指腸へ送り出されます。胆石が胆汁の出口を塞ぐと、絞り出せなくなり内圧が上がり、ここで痛みが出ます。これは便でいっぱいになった腸が便を押し出そうとして、痛みが出るのと似ていますね。

毎度みぞおちの右辺りだけが痛む、食べたら痛み出す、熱も出てきた。他には、黄色から緑の色の胆汁は、便を黄色に着色します。胆汁が流れないと、なんと!便が白くなるのです。全然流れないと、顔や白目が黄色くなります(黄疸)。これはもはや病院の出番です。超音波検査ですぐ分かります。

2つめの尿管結石症、それこそ痛いなんてもんじゃありません、と経験者は語ります。大の男が脂汗を流して苦しみます。それを小耳にはさんだ傍の女性に言わせれば、お産 の痛みに比べたらまだまだ、男は情けない、とのこと。腎臓で作られた尿は尿管という細い管を通って膀胱に届けられます。この尿管は背中側を下に走行していますので、石で流れが止まるとやはり尿管が激しく収縮拡張する。それで背中や下腹部が激烈に痛みます。

ギザギザした石が細い尿管の中をあっちに当たりこっちに当たり落ちていくので、尿管に傷がついて、尿中に目に見えない血が混じるのも特徴です。尿を採って血が混じってるかどうかは、実はお家でも検査できます。ともかく飲み物をたくさん摂って、尿の流れを増やして、石を膀胱まで運んでゆくまでは痛みと戦わなければいけません。

このように見ていくと、便、胆石、尿管結石が流れを遮断すると、それを出そう出そうと、腸管、胆(のう)管、尿管がひとりでに収縮拡張する。そのために痛くなるというわけです。この種の痛みを和らげるには、一時的に収縮を抑える薬、強力な鎮痛薬が必要です。時には、芍薬甘草湯(こむらかえりの特効薬)が効くことがあります。但しです。

とんでもない痛み は、深追いしてはいけません。排便があっても治らない、熱が出てきた、見えない血尿が危険のサインです。診察でも時に分かりにくい、腸間膜動脈血栓症 という腸が壊死する怖い病気もあります。このセルフメディケーションを撤退する勘所を押さえることが、セルフメディケーションの極意かもしれません。

#15 便秘を自分で診る (基礎編)

腹痛で受診される方の9割は便秘です。ちょっと乱暴ですが、そう言ってよいかと思います。そのまた9割の方は、便秘であることを即座に信じようとはされません。曰く「便は出ていますから絶対便秘じゃありません、いえ、違うと思います。」と。今までに便秘と言われたこともなければ、下剤を使った経験もないのですから、まあ無理もありません。「胃カメラでは、胃炎と胃から食道への逆流があると言われ、モサプリドクエン酸を飲んでます。」と。救急外来と一般内科外来での数少なくはない経験です。

そんなやり取りの後、「それじゃあ、レントゲンを1枚撮らせてください。見ていただければご納得されると思います。」と。そのレントゲン写真では、至る所に白(便)と黒(ガス)の雲のような像が腹部全体に充満しています。ちょっと汚い表現ですが、腸はあたかもフランクフルトソーセージみたいに張っています。「これ全部が便なんです、出ている便よりたくさん便が作られていたのですね。」と申し上げると、どうにか認めて下さいます。

お許しをいただき、直腸指診にて、私の指に付いた便を便潜血検査に出して、浣腸をしておきます。便が出れば、お腹の痛みはすう〜と和らぎます。これで便秘であったことを確信できます。お帰りの時は晴れやかなお顔です。

自分でも簡単に診れます。下腹部を押してみて、痛みが出るなら、そこに便が溜まっていると思って間違い無いでしょう。痩せたお年寄りなら、便らしき塊がお腹の上から触れることもあります。下痢便であっても、多量に腸に溜まっておれば、やはり同じ所見になるでしょう。

聴診器があれば、激しく腸が動く音が聴こえます。腸が便を押し出そうと活発に動いている音であり、その腸の動き(蠕動)の亢進が痛みを発するのです。正常なら蠕動はほんの少し聴こえる程度です。本には、蠕動が弱くなり便秘になる、とよく書かれています。でも、よく見る便秘では、真逆の所見であると思います。

さて腸に詰まった便を運ぶためには、腸をより動かさないといけません。水分を十分に摂って、入浴し貼るカイロで下腹部を温める。そして十分に睡眠を摂り、運動や歩くことも重要です。腰痛や怪我で歩けなくなると、たちまち便秘になる人が多いことからも分かります。

腹痛があった時、まずはこう言ったことを自分で観察され、対処されてみてはいかがでしょうか? 是非ともお勧めいたします。

医師と一緒に創るマイ・健康カルテ

その昔、心ときめきながら交換日記をした経験がおありでしょうか。私は遂に 果たせませんでしたが。。。このマイ・健康カルテはあなたと医師が、病気のこ とや健康情報をメールでやり取りして創っていく、いわば双方向の電子カルテ です。

あなたが申告される過去現在の病気や薬の記録を、アドバイザー医師(当方の担当医師)が適宜質問をしながら協力して見やすくまとめていく。メールのやり取りで完成させていく、あなたのお身体の系図です。記録はお一人ずつクラウドサーバーに保存し、あなたは QR コードとパスワードを携帯します。あな たが許可した第三者(主治医やご家族といった選ばれた方)が QR コードをスキ ャンしパスワードを入力すれば、参照ができるよう設定をします。いつでもどこ でもあなたのお身体の情報を見なおせるシステムです。

血圧ノートやお薬手帳には履歴、経過が書かれており、医師にとっては診察に欠くことができません。でも、血圧ノートに記載をしても次の診察までは医師の目には触れませんね。お薬手帳には医師が処方した時の簡単な注意点 はあっても、その後にコメントは追加することはできません。新しく薬を処方しても、その後の様子は次の受診までわかりません。その間に重大なことが起こっているかもしれません。何かの発作が頻繁になった、発作の時間が長くなっ た、食欲が急になくなった、体重が急に増えてきた(あるいは減ってきた)など。

次の診察の時に言おうと思ってた。でも医師は、早く知っておればと、密かにつ ぶやきながら、次善の策を考えます。こうしたことは珍しいことではありません。

リアルタイムに知ることが良いことはわかっているのですが、いくつかのハードルが実現を阻害しています。これはそのまま現代の患者さんと医師の関係の衰退、ひいては医療の質の後退を加速していると私は思っています。

1) 結果が悪かった時、逆に取り越し苦労であった時に責任を問われる恐れがあること。

2) 手間がかかる上に診療費が請求できないこと。

3) むやみに患者の不安をあおり、主治医がかえって迷惑と感じる恐れがあること。

とはいえ、あくまで(診療ではなく)個別の医療相談として、お互いの信頼関係の元で有償で行うことができれば、大いに有益であると確信をしております。

本サービスのご利用を検討して下さる方々のために、私どもの医療の考え方や質を知っていただく意味で、さまざまな無料コンテンツを SNS にアップさせていただいております。あわせてご高覧下さい。

なのはなヘルスサポート(あなたのプロフィール)

→マイスピーへの会員サイトへの登録

https://qqi.jp/p/r/qVI92sVU

なのはなヘルスサポートYouTube

https://www.youtube.com/@user-xb1dx9oe8i

なのはなヘルスサポート(Instagram)

https://www.instagram.com/nanohana.dr?igsh=Z2ZmYnk4eXA5Zm9k&utm_source=qr

ドクターノア LINE公式アカウント

https://page.line.me/753upmqo

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

急な発熱、腹痛、腰痛の方へ。『みんなの医療』ホットライン(下記 URL)まで。

医師から直接メッセージが届きます。今どうすれば良いか分かります。今日か

らお薬を内服できます。ビデオ通話で救急診察を受けられます(365 日対応)。

セルフ検査(抗原/PCR)が受けられます。外来、往診を予約できます。

下記をご覧いただきご希望の項目をお送り下さい。

https://qqi.jp/p/r/19WXHVRW

木村眞一 1986 年卒。救急科専門医。医学博士(大阪大学)。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

医師がガイドするセルフメディケーション講座

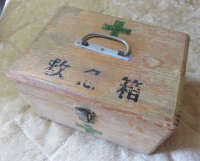

昭和の早い頃、もしかすると戦争前から、こんな箱が一家に一つありました。

救急箱と言いましたか、「早く薬箱持ってきて!」と母親に言いつけられた覚えがあります。お腹が痛い時は正露丸、怪我をすれば赤チン。ピンセットやガーゼに包帯も入ってました。これ飲んで寝たら良くなる、これ塗っとけば勝手に治る、という大雑把な民間療法でしたが、意外に治り駄目なら病院に行きました。

今で言う『セルフメディケーション』です。世界保健機関(WHO)では「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。コロナの最後の頃は自分で鼻に綿棒を挿入して検査をされていましたね。セルフメディケーションはもうすでに始まっています。

風邪かな、と思って市販の風邪薬を飲んで様子を見る人が多いと思います。但し何が危ないのか、何を服薬するのか、どこまで経過を観るのか、が最も大事なことです。やはり医者に行った方が安心とか、熱が引かないからと受診し、二次感染に曝される患者さんが絶えないのは残念なことです。

さてどんな検査も万能ではなく、常に正しい結果が出るわけではありません。検査の選び方、タイミング、検査自体の感度、症状、経過を加味した最終判断が必要です。病院の検査に異常がなければ全て健康と言えるでしょうか?正式名、臨床検査は病気の人のベッドサイド(臨床)で、病気を見つける、追跡するための測定値、統計的に異常と見なされる範囲かどうかを知るための物差しです。度々検査をして、感染症、糖尿病、高血圧、高脂血症がないから安心、イコール、健康とは言えませんね。検査には異常が出るまでのタイムラグがあり、異常が出る前の対処こそがセルフメディケーションの目的です。メディアやインターネットにも健康情報が溢れていますが、何かの健康食品を摂ることがセルフメディケーションでもありません。

今、地域医療の担い手だった院長が高齢になられ、町の医院の閉院がちらほら出始めています。これに反比例して、オンライン診療のネット広告を頻繁に見かけるようになりました。医師の高齢化、経営難による医院の減少、医療従事者の働き方改革、大きな病院の人手不足が起こっています。おいそれと外来診察が受けられないことが近いうちに急速に増えてくることが予想されます。否応なくオンラインへの移行が加速されてくるでしょう。その時必要なのは、自分の身体のことを病院任せや人任せにせず、基礎知識を持ち上手にオンライン診療を活用することです。

医師が処方する薬が不足し、薬局の市販薬の在庫がかえって多いと言う意味不明の現象が起きています。規制がゆるい市販薬によっては処方薬よりも成分が多く危険な薬もあります。逆に成分が薄く薬効が足らない例もありす。

内服後の経過を観ながら行う次の判断がずれる原因にもなりえます。医師自身が処方されたものではない、薬局で買う市販薬については、原則医師のサポートは受けられないこと、さりとて店の薬剤師が販売後の経過に責任を取れるわけでもありません。つまり、薬を買って飲むこと際に一人一人が注意せねばならない時代がすぐそこまで来ています。

セルフメディケーションで一番大事なことはネット情報や自己判断の限界を知り、どこまでのセルフメディケーションなら安全なのかを明確に知っておくことです。そのための考え方の基礎を会得することが本講座の目的です。

2024 年 6 月から下記のメニューで無料コンテンツを順に SNS にアップしていきます。有料会員の方にはテーマごとの解説、質疑応答、セルフ検査キット<令和の薬箱>をお送りします。オンラインでダイレクトに医師と繋がりながら、あなたのセルフメディケーションを創っていっていただければと願っています。

1. 自分の健康状態を把握する。検査に出ない体調不良の見分け方。

2. 老化の分岐点はどこか。体力と老化の目安は筋肉。

3. 身体の反応と重症化のサインを知る。

4. 家庭用医療機器の見方と使い方。

5. よく使う薬の良いところ、注意をするところ。

6. セルフ検査(尿、便、インフルエンザ/コロナ抗原検査など)の使い方。

7. 抗体価とワクチン。

8. 脳梗塞の始まりを知る。

9. 狭心症と心筋梗塞の間。

10. 怪我が治って行く物語。

11. 歩いて食べたら幸せになる。

12. 心不全:命がけの運動に注意を!

13. 誤嚥はいつどうやって起こるのか。

14. レントゲンの要らない骨折の見つけ方

15. 便秘を自分で診る。

16. 肩こり、筋肉痛でそれでいいのか。

17. 認知症と物忘れ。

18. 漢方薬のポイント。

19. ダイエットの効果を自分で測る。

20. 栄養素をざっと知っておく。

21. 効かせる薬、予防の薬、それ以外のもの。

22. 脳を調べることの基本。

23. 頭痛でおさえておきたいこと。

つづく。

あわせてご高覧下さい。

なのはなヘルスサポート(あなたのプロフィール)

→マイスピーへの会員サイトへの登録

https://qqi.jp/p/r/qVI92sVU

なのはなヘルスサポートYouTube

https://www.youtube.com/@user-xb1dx9oe8i

なのはなヘルスサポート(Instagram)

https://www.instagram.com/nanohana.dr?igsh=Z2ZmYnk4eXA5Zm9k&utm_source=qr

ドクターノア LINE公式アカウント

https://page.line.me/753upmqo

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

急な発熱、腹痛、腰痛の方へ。『みんなの医療』ホットライン(下記URL)まで。

医師から直接メッセージが届きます。今どうすれば良いか分かります。今日からお薬を内服できます。ビデオ通話で救急診察を受けられます(365日対応)。セルフ検査(抗原/PCR)が受けられます。外来、往診を予約できます。

下記をご覧いただきご希望の項目をお送り下さい。ご案内させていただきます。

https://qqi.jp/p/r/19WXHVRW

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

いつでも閉めれる超ミニマム開業希望の皆様は注目!

約20年も前ですが、医院開業が華やかなりし頃、足の便がいい高級住宅地のいい土地には<開業予定地>という看板をわりに目にしたものでした。1億以上の融資を受けて、綺麗な看板、外装、インテリアで理想のクリニックを創るんだ!永年努力してきた医師が開業する、いわばブランドの専門店ですから!と。

私は180度違ったビジョンで動いていました。青空と太陽の下で、直接出かけて行って、外で訪問診療をしよう。少し前に議論になった、飛行機の中で『お医者様はいらっしゃいますか?』とアナウンスが入ることがありますね。そこで診療をしても保険請求はできないのです。と言うか、ここでの診療は認められていないのです。実は保険診療が行える場所は、医療機関の中、介護老人福祉施設、それと患者の家に限られる、というルールがあります。私自身は、海外に遊びに行った際しばしば遭遇しました。一度ならずお礼にと、プレミアシートと食事にワインを機長から提供して頂き、有り難く頂戴しました。もしも誤診をしたらと真面目に考えるなら、知らぬふりもありだとは思います。LCCのエコノミーの常連で、しかも渡航前の忙しさで食事の予約を忘れていた私には、助かった!という思い出でしたが。但し、このシチュエーションで求められていることは、単にトリアージ(重症度選別)であって、必ずしも診断ではありません。このことは一般開業においても、ある程度共通していると考えます。

話を戻しますと、重装備を持たずお金をかけなくても、丸腰で診療行為は十分できますし、いつでも撤退できる選択肢を残しておく開業が、今の時代にはより一層合っているのではないかと常々考えています。研究や留学に思いを残しているなら、チャンスがあれば医院をたたむか他人に任せてリターンすれば良いし、今どきの病院によっては時間外や週末開業の可能性を探ってもよいと思います。私自身(65歳)ははや引退の時期を迎えながら、今なお開業と好きな研究とも続行中です。ああすれば!こうすれば良かったという思いをお話ししていきたいと思います。

保険診療のゆく末について。

2024年4月の診療報酬改定で、生活習慣病の平時の外来診察が制限され、予防と管理に重点が移されました。体裁はともかく、月2回算定できていた高血圧、糖尿病、脂質異常症が、色々面倒な手続きと共に、月1回しかできなくなりました。救急領域では、交通事故が減り外傷外科の出番が激減したように、脳卒中、心筋梗塞、敗血症の救急疾患の頻度も減るのでしょうか。高齢化はそれを一層加速します。なぜなら治療の適応とされないことが多いからです。

初診の(緊急)往診も規制され、普段のかかりつけが往診の前提になりました。コロナで頼りであった<何とかドクター>一社は閉業になりました。25年にはかかりつけ医としての診療能力の自己申告制度が予定されていると聞きます。しかも、です。このかかりつけ医には、24時間対応が要件として織り込まれるとも言います。一方でコロナ特例のオンライン初診は恒久化されました。もしや軽症例は外来からオンラインでの対応に移行される含みも読み取れます。

開業にとっては更なる多難の時代だけに、考えどころです。これまでどちらかと言うと敬遠されていた訪問診療にシフトする開業が推奨されています。ただ訪問診療にも抑えどころや落とし穴あります。在宅医療16年、介護事業を8年、老人ホーム賃貸業、オンライン診療を続けてきた今、思うことをお話しして参ります。

これから医療系の起業を目指す方と、共通の悩みをご相談させていただきます。ご希望の方は下記よりご登録をお願いします。

https://qqi.jp/p/r/19WXHVRW

ドクターノア LINE公式アカウント

https://page.line.me/753upmqo

風邪は万病のもと、馬鹿は風邪をひかない、夏風邪は馬鹿がひく。

かぜ、元来は『ふうじゃ』という言葉は、古くは『黄帝内経素問(こうていだいけいそもん)』(前漢時代の紀元前206年~紀元8年以前)に記載されています。そこにはすでに、「風邪は百病の初め」「風邪は百病の長」と、風邪は万病のもと、の由来と思われる記載が見受けられます。人類は2000年以上風邪、いわばその当時の新型コロナウイルスと戦い、特効薬の研究開発に励み、漢方薬が生まれ発展していきました。ウイルスや細菌の概念などない時代、どこからともなく風に乗って、あっという間に広がる悪しき邪(よこしま)なものという命名は、この4年間のコロナ禍を経験した現代人にも実感をもって納得されると思います。こうなるとー風邪くらいでーと見くびっていた時代はすでに過去のことになってしまいました。一年で一番気温が下がる大寒から節分、2月の初め頃が、かつては風邪の流行期でした。馬鹿は風邪をひかない、夏風邪は馬鹿がひく、は、愚鈍な者は冬に風邪をひいたことに気づかず、夏になって気づくという意味が込められているそうです。これもやはり風邪は冬の風物だった名残りです。

最近のおかしな気候変動、低暖房による人為的な影響で、すっかり風邪の様相は変わってしまいました。インフルエンザも初期の新型コロナも真冬が最盛期だったことを、今では医療者も忘れかけています。最近では発熱や風邪の症状があれば、季節に関係ない対応に変わってきています。喉を見たり聴診をするのはほどほどに、さっさとコロナとインフルエンザの迅速抗原テスト、状況によりPCR検査も行います。今後は予防接種のあり方も全季節対応、個人の行動エリアに合わせた対応に代わっていかざるを得ないと思われます。

そこで今真っ最中のインフルエンザの予防接種について少しお知らせをいたします。感染予防。よく耳にするのは、予防接種をしたのに、インフルエンザにかかったと言う話です。実は、現在のインフルエンザワクチンの発症予防効果はおよそ50%前後と考えられています。コロナワクチンより随分低いよね、一度かかったのにまたインフルエンザにかかった、予防接種って意味あるの、という声も無理ないと思います。

流行性インフルエンザはおよそ3タイプに分けられます。2009年に「新型インフルエンザ」として大流行したA型(H1N1)、A香港型(H3N2)型、B型です。現在国内で最も多いのはA香港型です。オーストラリアやシンガポールではA(H1N1)型も流行しており、日本でも感染が増えてきています。複数の型のインフルエンザウイルスが同時に拡大をしている様相を呈しています。 そのためワクチンは、A(H1N1)型とA香港型、B型の二種類の、合わせて4種類の型に対する予防効果を期して開発されています。ただA香港型は、ワクチンが効きにくいとされています。またお子さんでは免疫がつきにくいため2回接種をされていますね。しかもA(H1N1)型に感染すれば、この型に対する免疫はつきますが、A香港型やB型への免疫はつきません。まだ流行していないB型が拡大すれば、運悪く3回かかることもないとは言えないのです。 感染したとしても重症化を予防できる可能性はありますと言う、言い訳のような説明はさておき、こうした効果と限界を正確に知っていただき、ご自分の感染予防を計画していただければと思います。

なのはなヘルスサポートへようこそ。

なのはなヘルスサポートはよくある健診や健康情報のサイトとは少し違います。それらが対象とする生活習慣病とは動脈硬化関連の病気です。高血圧、糖尿病、高脂血症が代表的です。これらは保険適応で医療機関が治療を行なう<疾患>です。動脈硬化は加齢により進むので、一部は加齢を反映するとは言えます。けれども生活習慣病がない方も同じように老化は始まります。

つまり、加齢いわば<老衰度>を計る目安はありません。ある検査を追加すれば健康保険で老衰度を映し出すことができます。それを皆さんに知っていただくために、この<なのはなヘルスサポート>をご準備しました。

是非アンケートにお答えいただき、専用メルマガにご参加下さい。

https://qqi.jp/p/r/qVI92sVU